Nous organisons des projections de ce film documentaire aux allures de road...

Agissons ensemble pour le mieux commun

Sur sol argileux, de plus en plus de maisons se fissurent au point parfois de devenir inhabitables. Et la situation risque d’empirer avec le réchauffement climatique. Plus que jamais, il est nécessaire d’apporter un soin particulier à la construction des maisons neuves. C’est notre devoir d’assureur de vous mettre en garde, vous éviterez d’immenses déconvenues.

En théorie, tous les terrains sont constructibles. Du moment que l’autorisation administrative est donnée, rien ne fait peur aux bâtisseurs. Des aéroports ont été gagnés sur la mer, des gratte-ciels reposent sur le sable du désert... C’est juste une question de moyens ! Chaque projet est un cas particulier, et tout commence par une étude de sol qui va permettre de choisir la bonne technique constructive

, relate Bruno Lefèvre, ingénieur en mécanique des roches. Sur un sol rocheux et compact, on trouve facilement de quoi appuyer la maison. Mais près d’un cours d’eau, on a souvent des alluvions ou de la tourbe sur lesquels on ne peut pas construire directement. Des sondages profonds deviennent nécessaires, on creuse parfois jusqu’à 20 m pour trouver un support de construction.

Dans cette nomenclature, les sols argileux sont intermédiaires : ils sont durs quand il fait chaud et mous quand il pleut.

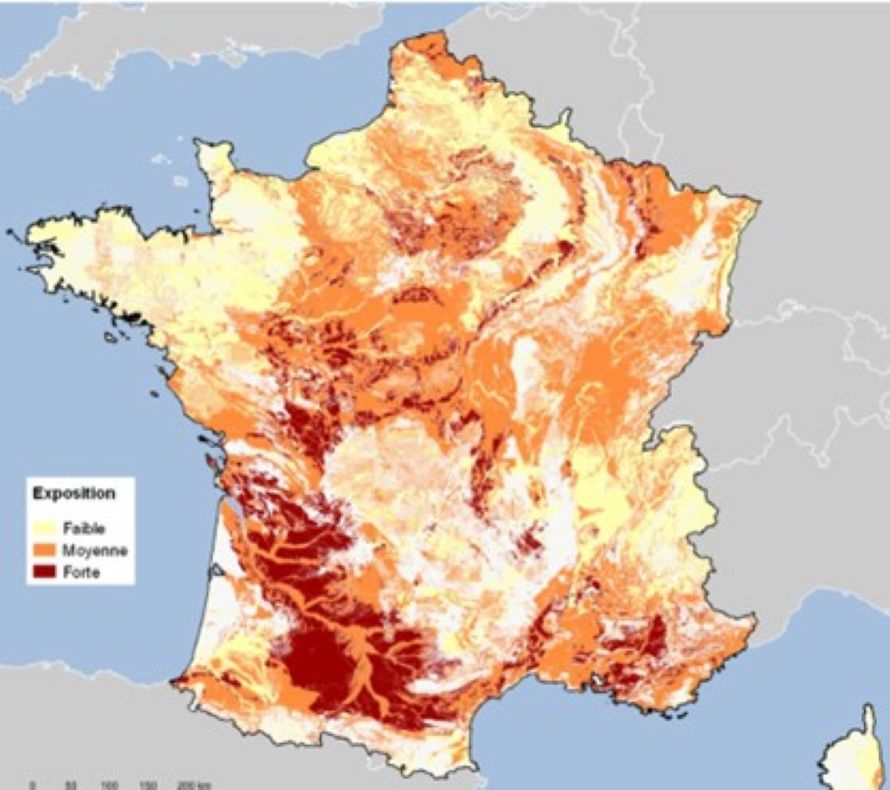

Le Bureau de recherches géologiques et minières a cartographié le risque de retrait-gonflement des argiles : 48 % du territoire métropolitain est exposé à un risque moyen à fort.

Les infos du BRGM

Rien de mieux qu’un séjour à la campagne pour découvrir les variations fascinantes de l’argile. Par exemple, explorez les abords de Montendre, en Charente-Maritime. Sur notre site interactif de cartographie des risques Aux Alentours par MAIF, la zone est largement colorée en violette, traduisant une forte présence d’argile. En promenade sous une pluie battante, vous verrez rapidement votre chemin mollir, se transformer en boue épaisse et collante. Chaque pas laisse sa trace, les tracteurs creusent de profondes ornières, le chemin se couvre de flaques d’eau. La chaleur revenue, un lent processus contraire se met en route. Les flaques s’évaporent, l’argile sèche, durcit, se rétracte. Connue sous le nom « retrait-gonflement des argiles (RGA) », cette variation de volume affecte le sol en profondeur. Si les fondations d’une maison sont coulées dans le volume mouvant, elles subissent des pressions très fortes qui occasionnent des désordres importants

, précise Georges Delpont, ingénieur retraité du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Le quotidien des habitants concernés vire à la catastrophe. Les volets et fenêtres n’ouvrent plus, le carrelage se soulève, la consommation de chauffage explose du fait des courants d’air

, décrit le député Vincent Ledoux, dans son rapport publié en 2023. Entre 1989 et 2019, les assureurs français ont dépensé 13,8 milliards d’euros en réparation du risque RGA. Ce coût pourrait tripler d’ici à 2050 en raison de l’allongement des périodes de sécheresse. Les professionnels du bâtiment sont pourtant unanimes : une maison bien construite ne devrait pas se déformer. D’une part, il faut poser des fondations profondes, à l’abri des variations de volume des argiles. D’autre part, il faut adopter des mesures de protection (drainage, éloignement des arbres, trottoir périphérique étanche…) qui vont contribuer à maintenir constant le taux d’humidité du sol aux abords de la maison.

MOA (maître d’ouvrage) : c’est le client, celui qui paye. Si vous faites construire une maison, vous êtes le MOA.

MOE (maître d’œuvre) : c’est celui qui réalise les travaux, avec ou sans sous-traitance. Il agit selon la volonté du MOA et dans le budget alloué.

L’inconvénient de construire sur terrain argileux est connu depuis très longtemps. Rien de très agréable à patauger dans la boue à la moindre pluie ! Nos anciens avaient une bonne connaissance des lieux à éviter. Le tournant a eu lieu au début des années 60-70. La pression immobilière s’est accentuée. Les bons terrains ont commencé à manquer et malgré tout, il fallait continuer à construire

, commente Sébastien Gourdier, chef d’unité au BRGM. Dans sa description des constructions les plus touchées par le risque RGA, le rapport Ledoux cite les pavillons isolés (70 %) construits après 1975 (68 à 75 %) et plus spécifiquement les maisons à bas coût de construction. Les maisons anciennes, plus lourdes, résistent mieux, notamment quand elles possèdent un sous-sol et un trottoir périphérique imperméable. En 2018, la Mission Risques Naturels a mené une étude sur 3 200 maisons sinistrées, constatant que 84 % d’entre elles étaient démunies de vide sanitaire et a fortiori de sous-sol. En effet, la cave (bien drainée et à l’abri des remontées phréatiques) est très utile sur sol argileux. De par sa profondeur, elle place les fondations de la maison à l’abri de la zone de variation de volume des argiles.

Il existe cinq façons de construire sa maison mais aucune n’est parfaitement exempte de risques.

Le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) : vous achetez un terrain et vous confiez la construction à un constructeur de maison individuelle (CMI). C’est généralement la solution la plus accessible financièrement et la plus protectrice au plan juridique (assurances obligatoires, prix non modifiable, date de livraison…).

La maison d’architecte, davantage située dans le haut de gamme, est conçue selon vos goûts et envies par un architecte qui peut se charger (ou non) de la maîtrise d’œuvre.

Le contrat de maîtrise d’œuvre : un maître d’œuvre réalise la construction selon le plan que vous lui avez fourni et dans le budget alloué. Il propose des sous-traitants pour chaque corps de métier, mais c’est vous qui signez les contrats. Si les choses se passent mal, le droit civil s’applique.

La vente en l’état de futur achèvement (VEFA) : vous achetez une maison ou appartement sur plan, le promoteur s’occupe de tout. C’est une solution « clés en main ». Vérifiez bien que la garantie d’achèvement est présente au contrat.

L’auto-construction : vous êtes à la fois MOA et MOE. Si les choses se passent mal, voyez avec vous-même.

Face à ce désastre, la loi Élan (2018) a inséré dans le code de la construction une section spécifiquement dédiée à la construction sur argile. Et notamment, elle met à l’honneur les études de sol destinées à éclairer et guider les constructeurs sur argile.

Deux nouvelles obligations sont instaurées :

1. Tout vendeur de terrain constructible soumis à un risque moyen ou fort de sécheresse géotechnique doit fournir une étude de sol préalable (dite G1) qui éclaire sur la géologie, la nature du sol, son hydrologie, ses antécédents… Cette étude donne des premières recommandations constructives et elle peut suggérer un programme d’investigations supplémentaires.

2. Avant la construction, le maître d’ouvrage a le choix :

- Soit il fait réaliser des études géotechniques de conception (dites G2) qui vont permettre de définir et dimensionner les fondations de la maison en fonction des risques identifiés par l’étude G1 ;

- Soit il autorise le maître d’œuvre à adopter les dispositions constructives forfaitaires contenues dans la loi Élan (fondations à 0,80 m ou 1,20 m de profondeur selon l’intensité du risque RGA).

Bien que d’adoption récente, le volet « argile » de la loi Élan (pourtant destiné à immuniser les nouvelles constructions contre le risque RGA) montre déjà des signes de faiblesse. La sénatrice Christine Lavarde, dans un rapport d’information publié en mai 2024, indique que le tiers des constructions post-loi Élan seraient réalisées selon les dispositions forfaitaires, sans étude de conception.

De plus, des maisons construites après 2020 commencent déjà à fissurer

. Dans son rapport 2024, l'Observatoire de la qualité de la construction ne conteste pas ce point : Les fondations ne sont pas ancrées à la bonne profondeur pour s'affranchir des phénomènes de dessication des argiles du sol.

Cependant, les rapporteurs précisent que l'obligation faite aux maîtres d'ouvrage depuis le 1er janvier 2024 de fournir une attestation de prise en compte des règles de prévention du risque RGA pourrait faire diminuer la sinistralité

. Nul doute que de nouvelles règles succèderont à la loi Élan. Mais, dans cette période d’entre-deux, les particuliers qui souhaitent construire sur sol argileux ne doivent pas être pénalisés. Pour eux, c’est souvent le projet d’une vie, à ne rater sous aucun prétexte !

Voici nos conseils MAIF adressés aux particuliers qui portent un projet de construction de maison individuelle sur argile.

Avant d’acheter un terrain constructible, tapez son adresse dans notre interface interactive Aux Alentours par MAIF. En un coup d’œil, vous aurez une idée graduée de son exposition aux risques naturels et technologiques : sécheresse géotechnique, séisme, inondation, recul du trait de côte, submersion, sites pollués…

Conseil annexe : faites une G1, même hors zone de risque argile

Demandez une étude de sol G1 où que soit situé votre projet d’achat de terrain. Elle permettra de détecter les risques autres que RGA : le terrain est posé sur une ancienne décharge ou des remblais, des galeries souterraines le traversent, il est situé sur une nappe phréatique et/ou soumis à un risque d’inondation par le bas…

C’est notre conseil le plus important. Tous les MOE ne sont pas compétents pour construire sur argile. Vous devez vous faire conseiller par un assistant en maîtrise d’ouvrage qualifié (AMOA) ou un bureau d’études en structure (BES), dès avant l’achat du terrain. Sur la base des études de sol et de l’exposition au risque sismique, le BES (ou l'AMOA) vous expliquera sa vision et il guidera le MOE : quel type de fondations il faut envisager, pourquoi, à quelle profondeur, avec quelle qualité de béton…

Pour une construction sous contrat CCMI, adhérez avant l’achat du terrain à l’association d'aide aux maîtres d'ouvrage individuels qui vous conseillera jusqu’à la livraison finale.

Chaque construction est un cas unique. Les dispositions constructives forfaitaires sont rarement parfaitement adaptées à votre projet. Elles ne sont qu’indicatives, parfois « trop-disantes » (auquel cas vous paierez votre maison trop cher) et parfois pas assez (et votre maison risque de fissurer prématurément). En tant que MOA, vous devez préférer les études G2. C’est un surcoût (environ 3 000 €), mais bien inférieur au prix de votre déconvenue si votre maison se met à fissurer…

Agissez toujours dans l’ordre. N’achetez pas le terrain convoité avant d’avoir obtenu les informations voulues de la part du MOE ou de l’assistant en MOA. L’idéal est d’être muni de l’étude G1 (fournie par le vendeur) et G2 AVP (à vos frais). Si le temps presse, ajoutez une condition suspensive à la promesse de vente du terrain, du type « Sous réserve que le surcoût constructif induit par l’étude G2 [réalisée avant telle date] ne dépasse pas mon budget de [XXX €] ». Si le vendeur refuse cette clause, ne signez pas la promesse de vente.

Dans le même esprit, méditez cette recommandation de la sénatrice Lavarde : Des professionnels du financement ont attiré l'attention du rapporteur sur le renchérissement significatif du coût d'édification d'une maison si les études réalisées par le constructeur révèlent la nécessité de creuser plus profondément. Ce surcoût peut remettre en cause l'intégralité du projet, les futurs propriétaires n'ayant pas la capacité de lever plus d'emprunt. Ils se retrouvent alors avec un terrain sur lequel ils ne peuvent édifier leur projet de logement.

Les études G1 et G2 et l’assistance en maîtrise d’ouvrage sont le seul moyen de vous mettre à l’abri d’une telle déconvenue. Vous serez quasi certain que le montant emprunté couvrira bien les coûts de construction !

Cas général

L’assurance MAIF

Notre assurance dommages-ouvrage est réservée à nos sociétaires « associations et collectivités ».

Cependant, notre contrat Protection Juridique de niveau 2 (PJ 2) propose aux particuliers (maîtres d’ouvrage ou propriétaires) des garanties utiles au respect de leurs droits*.

PJ 2 contient notamment une garantie de protection juridique : lorsque vous rencontrez une difficulté, votre dossier est confié à un juriste qui identifie avec vous les démarches à effectuer et qui met en œuvre un processus de règlement du litige. Si besoin, il mandate un expert. Si l’affaire ne peut être résolue à l’amiable, nous nous engageons à recourir ou à répondre à une action en justice*.

Quelques exemples de difficultés que vous pouvez rencontrer :

- Quelques mois après l’achat de votre terrain, vous constatez que le vendeur a délibérément dissimulé une pollution majeure antérieure à l’achat.

- Vous avez acheté un terrain en zone constructible mais votre demande de permis de construire est refusée.

- Deux ans après la réception des travaux, des fissures apparaissent sur votre maison mais votre assurance dommages-ouvrage estime que le désordre ne relève pas de la garantie décennale.

- Une entreprise abandonne votre chantier avant la fin des travaux.

* dans les conditions et limites du contrat

En matière de construction individuelle et d’urbanisme, nous appliquons un délai de carence d’un an pendant lequel la garantie de protection juridique du contrat PJ 2 n’est pas acquise. C’est pourquoi nous conseillons d’anticiper la souscription de notre contrat si vous avez un projet de construction individuelle. Pendant le délai de carence, vous bénéficiez cependant de la garantie "renseignements juridiques personnalisés" : notre équipe de conseillers vous guide par téléphone pour vous présenter l’étendue de vos droits et les moyens de les faire valoir.

Par ailleurs, tous nos sociétaires bénéficient en permanence d'un accès gratuit à nos fiches d'information juridique.

Mots-clés :